Aire : du celte « ar », « al » signifiant « eau courante »

L’Aire jaillit au pied du Salève, en Haute Savoie voisine. Il n’y a pas si longtemps, après avoir traversé Saint-Julien-en-Genevois, elle serpentait en méandres à travers Perly-Certoux, Lully, Confignon, Onex et Lancy dans une plaine alors historiquement dévolue à l’agriculture ; elle devient souterraine en arrivant aux portes de la ville et va se jeter dans l’Arve à la hauteur du Pont de Saint-Georges.

Aménagement de l’Aire, travaux en cours, mai 1941 Archive Mémoire de Confignon

1857 : Construction du Pont de Mourlay (Mourlaz)

En 1857, les habitants de Confignon adressent une pétition au président de la Chambre des Travaux publics du canton de Genève. Ils demandent qu’on construise sur l’Aire un pont suffisamment solide pour qu’ils puissent « accéder en tout temps à leurs propriétés et se rendre aux exercices du camp du Plan des Ouattes » (1)

« On ne disposait jusqu’alors pour passer les récoltes que d’une « planche » simple passerelle de bois à même les bords de la rivière et souvent emportée par les eaux (…) On imagine la joie des Confignonnais lorsque le pont de Mourlay fut achevé. Ce n’était plus un pauvre pont de bois, mais un beau pont en pierre de roche, solide et à la construction duquel les habitants avaient collaboré par des journées de travail. » (2)

L’inauguration du pont, solidement campé sur deux arches en pierre de Meillerie, fait l’objet d’une grande fête, avec cortège et banquet, à laquelle Confignon invite le Conseil d’État. Un bal et un feu d’artifice terminent les festivités !

1862 : Construction d’un deuxième pont, le Pont des Marais qui sera reconstruit en 1900.

Une rivière essentielle dans laquelle les femmes faisaient la lessive jusqu’au début du 20e siècle. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, les hommes en extrayaient le sable dont ils avaient besoin pour leurs constructions.

Une rivière menaçante :

Une rivière dont le lit est fréquemment bouleversé par des crues et des inondations dues au ruissellement des eux des coteaux qui la bordent qui perturbent la vie des habitants et ruinent les cultures. Par ailleurs, ces dernières sont limitées par des sols gorgés d’eau.

Dès le 19e siècle, on réalise donc d’importants travaux de drainages agricoles.

1878 : Après une forte crue, on envisage de canaliser la rivière et c’est sous la direction de l’ingénieur cantonal Guillaume Henri Dufour (également géographe et général de l’armée suisse) que la construction d’un canal rectiligne bétonné débute avec le 20e siècle ; par ailleurs, ce chantier fournira du travail à nombre de chômeurs, victimes de la crise des années 1930.

Suite à la construction de ce canal, le Pont de Moulay devient inutile (l’eau ne coule plus dessous) et il est donc détruit en 1941.

Un rivière bétonnée, prisonnière, qui fait dire à Maurice Blanchet : « ces grandes fêtes que se donnait ma rivière ne plaisait pas aux hommes : ma rivière est morte, on l’a tuée. On l’a mise dans un long cercueil de béton, où je peux encore la voir : roide, les mains sur le ventre, l’œil creux, puante ». (2)

1 : BERTHET Joseph-C. : « Confignon : Histoire du village 1851-1961 » ; Genève, 1951, pp. 174-175

2 : BLANCHET Maurice : « Le Castor et son Royaume » ; Ed. Delachaux et Niestlé, Lausanne, 1994, p.11

Renaturation de l’Aire

La situation de l’Aire ne cesse de se dégrader.

Lorsqu’à la fin du 20e siècle une nouvelle loi genevoise est votée, instituant le principe de la restauration des rivières accompagné d’un fonds dédié, l’Aire est l’une des rivières les plus dégradées du canton. Assèchement de certains secteurs en été, disparition d’une grande partie de la faune et de la flore… Pour des raisons sanitaires, la pêche et la baignade y sont interdites depuis 1982.

Les dangers liées au crues sont toujours présents et en 2002, une partie des habitations de Lully est gravement inondée.

2000 : l’Aire est l’objet du premier concours pour la revitalisation d’un cours d’eau organisé par le canton.

Le groupe Superpositions, emmené par Georges Descombes (ADR Atelier Descombes Rampini – B+C ingénieurs (Corinne van Cauwenberghe) – Biotech Biologie appliquée (François Gerber) et Z5 ingénieurs civils (Vincent Correnti), en est le lauréat.

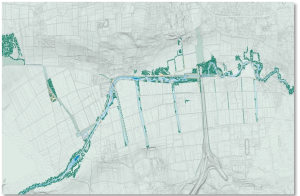

Renaturation de l’Aire, projet d’ensemble, étape de réalisation et mise en œuvre de la troisième étape au printemps 2012 (Service de renaturation des cours d’eau, Genève, 2011)

Photo Superposition

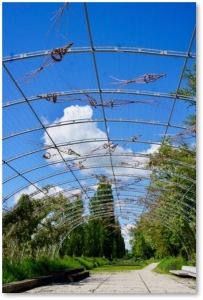

Pour ce groupe, il n’est pas question de restaurer l’ancien cours de l’Aire en détruisant le canal. Il propose tout d’abord « l’aménagement d’un large espace de divagation pour le cours d’eau, (…), tout en conservant et transformant le canal rectiligne en une suite de Jardins publics. » (3) Une manière de garder la trace, la mémoire de l’état ancien et du travail des femmes et des hommes qui l’ont façonné, mais aussi un écosystème dans lequel l’humain a sa place.

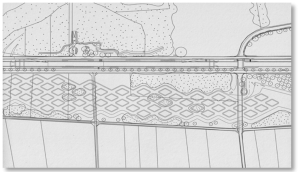

Il propose ensuite non pas de construire une rivière, mais de laisser à celle-ci un espace suffisant pour qu’elle puisse faire ce travail elle-même. Pour accélérer ce processus très coûteux en temps, Georges Descombes et son équipe parviennent à modéliser et réaliser une manière complètement nouvelle de permettre à la rivière de trouver son chemin : la creuse d’un diagramme de losanges dans l’espace de liberté qui lui est donné, losanges agissant comme bifurcateurs de flux et lui ouvrant des possibles pour tracer son cours.

Une opération réussie qui permet à la rivière de retrouver un continuum biologique de plus de deux kilomètres, entraînant l’apparition de milieux très divers, donc le développement d’une grande biodiversité en termes de faune et de flore.

Une opération réussie qui permet à la rivière de retrouver un continuum biologique de plus de deux kilomètres, entraînant l’apparition de milieux très divers, donc le développement d’une grande biodiversité en termes de faune et de flore.

Les travaux commencés en 2002, effectués en quatre étapes, se termineront en 2023.

Une réalisation récompensée par plusieurs prix : le prix Schulthess des jardins, décerné par Patrimoine suisse en 2012 et le prix du paysage du Conseil de l’Europe en 2019.

« L’aménagement du site, la double composante du projet – nouvel espace de liberté pour le cours d’eau et transformation de l’ancien canal en une suite d’espaces publics – a voulu faciliter les conditions de ces échanges recherchés avec les habitants, c’est le sens donné à cette appellation de l’ensemble du projet, un jardinrivière. » (4)

3 : Superpositions et État de Genève, p. 91

4 : Superpositions : « La rivière et son double » ; Park Books ; Zurich, 2018, p. 261

Françoise Joliat

@ copyright Mémoire de Confignon 2023